Als Antwort auf die negative Entwicklung des Schienenverkehrs nach der deutschen Wiedervereinigung trat am 1. Januar 1994 die Bahnreform in Kraft. Im Laufe ihres Bestehens hatte sich die Lage der „Deutschen Reichsbahn“ und „Deutschen Bundesbahn“ deutlich verschlechtert. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung hätte eine Reduzierung des Schienenverkehrs mit negativen Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft zur Folge gehabt.

Zusätzlichen Handlungsdruck schafften Anfang der 1990er Jahre die Öffnung der Grenzen Richtung Osteuropa, das gestiegene ökologische Bewusstsein der Gesellschaft sowie die Herausgabe einer neuen europäischen Richtlinie zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft.

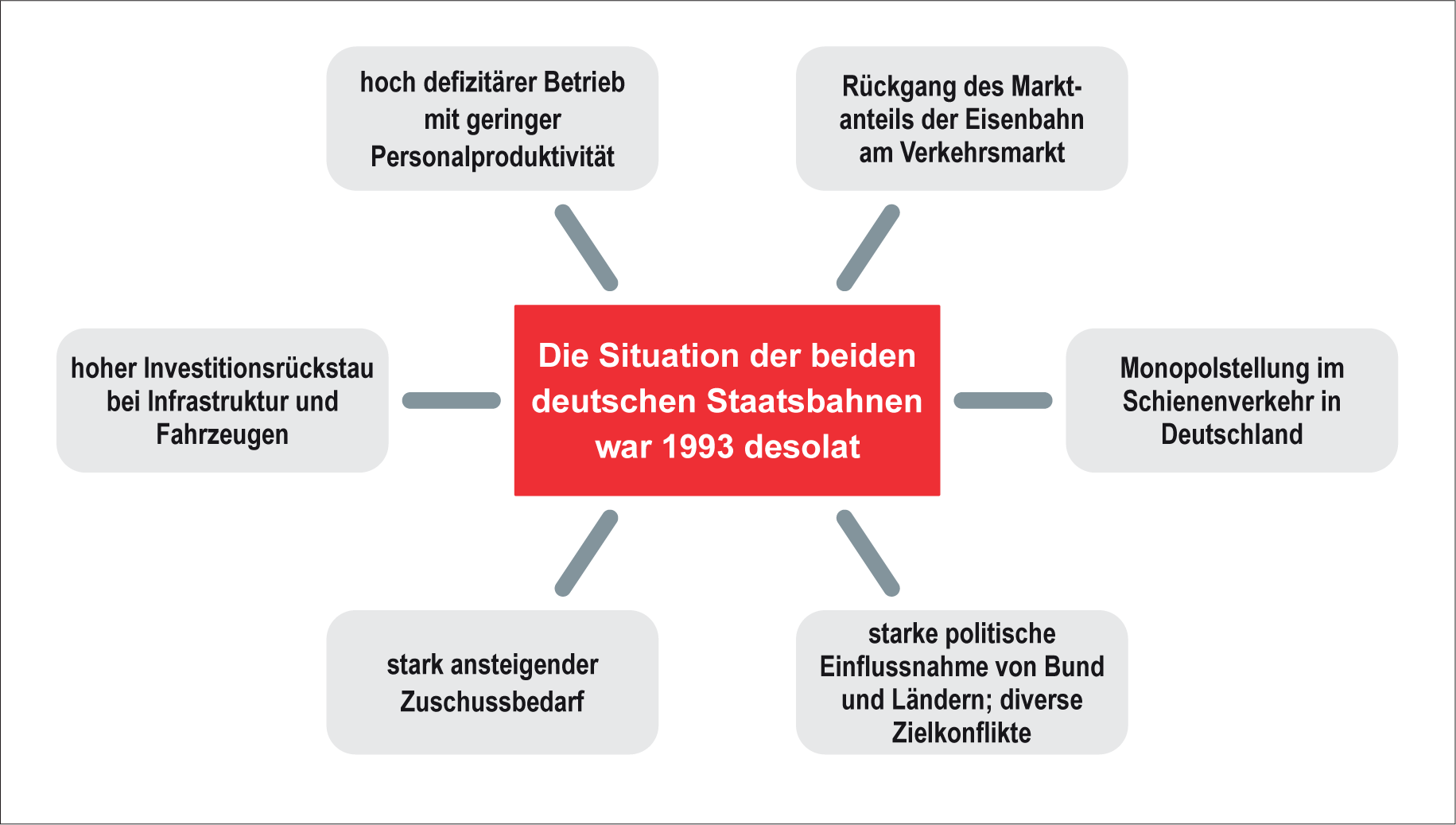

Rückgang des Marktanteils im geteilten Deutschland

Ende der 1980er Jahre prägten verschiedene Entwicklungen den Verkehrsmarkt im geteilten Deutschland. Die steigende Motorisierung in Westdeutschland führten bei der DB zwischen 1950 und 1990 zu einem Rückgang der Marktanteile im Schienenpersonenverkehr von 37 auf 6 Prozent und im Schienengüterverkehr von 56 auf 21 Prozent. Bei der DR blieben die Marktanteile bis zur Wiedervereinigung aufgrund des staatlichen Zwangs zum Schienentransport weitgehend konstant. Nach Aufgabe der dirigistischen Transportlenkung schrumpfte der Verkehr aber um zwei Drittel.

Nach Verkehrsprognosen sollte die Wiedervereinigung Deutschlands sowie die Öffnung der osteuropäischen Grenzen zu einen hohen Verkehrswachstum führen. Um hier eine weitere Dominanz des Straßenverkehrs zu verhindern, sollte ein Teil des Verkehrswachstums über den Verkehrsträger Schiene stattfinden. Dazu musste zwingend eine Reform des Bahnwesens umgesetzt werden.

Politische Einflussnahme

Von Nachteil war für beide Behördenbahnen die massive politische Einflussnahme und das Eingreifen Dritter in strategische und operative Entscheidungen. Ein wesentlicher Punkt waren dabei die gesetzlich auferlegten Tarif- und Beförderungspflichten, die zur Durchführung unrentabler Verkehre und zu unwirtschaftlichen Beförderungstarifen führten. Weitere Beispiele waren die Auferlegung von Lasten ohne adäquaten finanziellen Ausgleich sowie die Verpflichtung zur Erfüllung geschäftsfremder Zusatzleistungen.

Die Bahnreform

Schon 1989 legte der damalige Bundesminister für Verkehr einen Bericht zur Lage der Deutschen Bundesbahn vor. Er setzte die Regierungskommission Bahn ein, welche die Wettbewerbsfähigkeit, die Privatisierung der Deutschen Bundesbahn, die Zukunft des Verkehrssystems Schiene und die Beteiligung regionaler Körperschaften am Schienenpersonennahverkehr untersuchen sollte.

Der Schlussbericht lag 1991 vor. Er sah zur einheitlichen und unternehmerischen Führung der Eisenbahnen des Bundes die umgehende Gründung einer Deutschen Eisenbahn AG vor. Voraussetzung für die Gründung der Deutschen Bahn AG war die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates zu einer Änderung des Grundgesetzes.

Mit der Verabschiedung der Gesetze zur Bahnreform im Dezember 1993 wurden im Wesentlichen zwei Ziele gesetzt: Es soll mehr Verkehr auf die Schiene und der Bundeshaushalt soll dauerhaft entlastet werden. Zur Zielerreichung sollten folgende Maßnahmen umgesetzt werden: die unternehmerische Ausrichtung der Bahn, die staatliche Verantwortung für die Infrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr sowie die Öffnung des Schienennetzes für den Wettbewerb. Die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderliche gesetzliche und organisatorische Neuordnung der beiden deutschen Staatsbahnen trat am 1. Januar 1994 unter dem Begriff „Bahnreform“ in Kraft.

Einführung von Wettbewerb im Schienenverkehr

Mit der Bahnreform wurde das Schienennetz für alle Eisenbahnunternehmen geöffnet. Damit sollte eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs gegenüber anderen Verkehrsträgern erreicht werden.

Zur Sicherstellung des diskriminierungsfreien Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur mussten die Infrastruktur- und Transportbereiche der Deutschen Bahn organisatorisch und rechnerisch voneinander getrennt werden. Zugleich stellen Eisenbahn-Bundesamt, Bundesnetzagentur und Kartellamt den fairen Wettbewerb auf der Schiene sicher.

Regionalisierung

Die Regionalisierung des Schienenverkehrs war ein weiterer wesentlicher Inhalt der Bahnreform. Damit wurde ein Wechsel der Zuständigkeit für den schienengebundenen Personennahverkehr vom Bund auf die Länder vollzogen. Das Regionalisierungsgesetz (RegG) trat 1996 in Kraft. Es definiert die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr.

Die Ausgaben- und Aufgabenverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr wurde den einzelnen Bundesländern übertragen und dort unterschiedlich organisiert. Die weitere Ausgestaltung wurde meist den Zweckverbänden übertragen. Der Bund stellt den Ländern dazu Regionalisierungsmittel zur Verfügung, die von den Ländern zur Finanzierung der Verkehrsangebote insbesondere zur Bestellung von Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs eingesetzt werden.

Mit der Regionalisierung wurde auch das Bestellerprinzip eingeführt: Die Länder oder Zweckverbände definieren die Leistungen im Schienenpersonennahverkehr und kaufen die Leistungserbringung nach einem Wettbewerbsverfahren bei Eisenbahnunternehmen ein.

Die Gründung der Deutschen Bahn AG

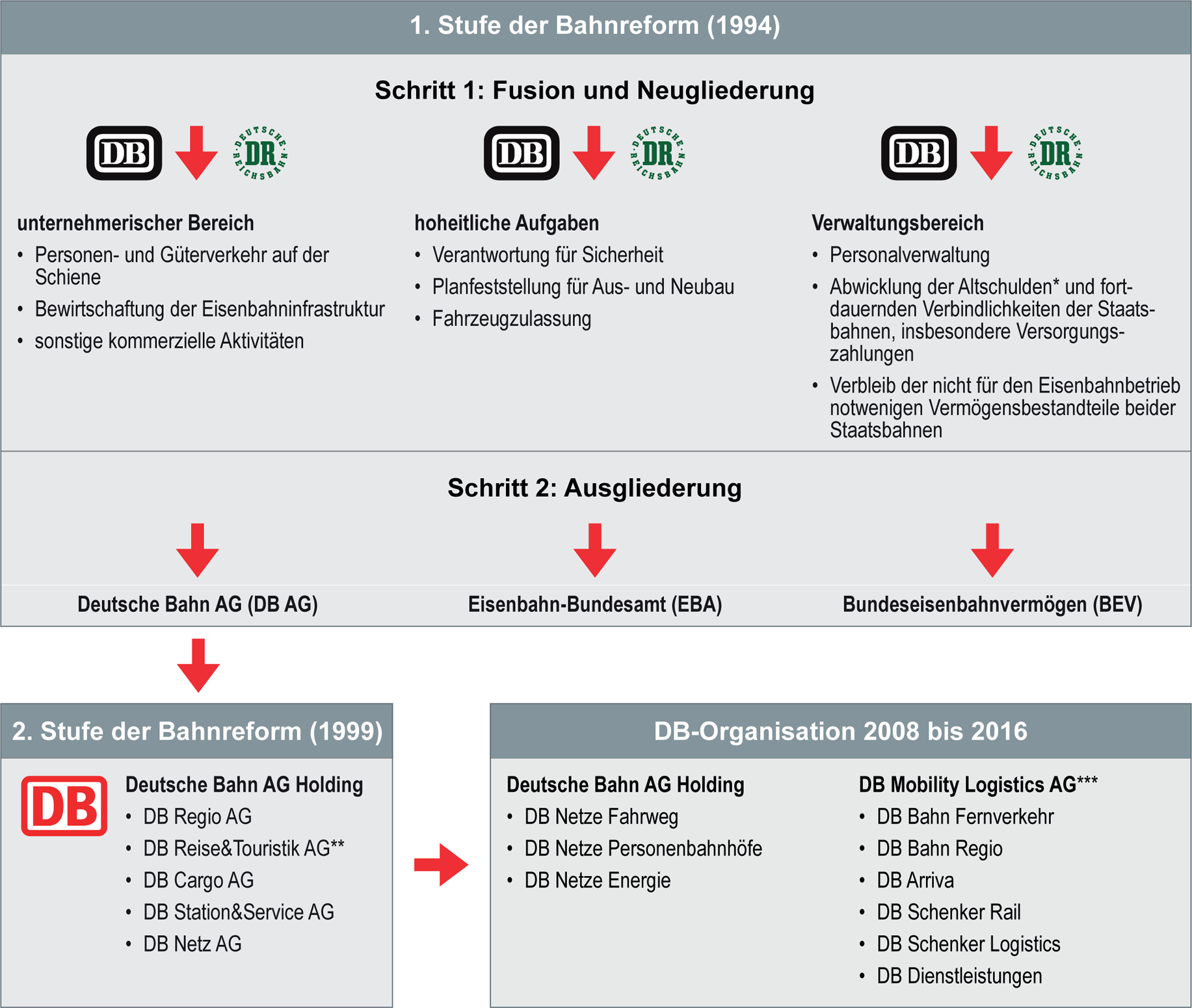

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurden 1990 in einem ersten Schritt Deutsche Bundesbahn und Reichsbahn mit dem Einigungsvertrag zu zwei getrennten Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland. Die Umsetzung der Bahnreform fand dann in zwei Stufen statt:

- 1. Stufe (Schritt 1): Zum 1. Januar 1994 wurde in einem Zwischenschritt das unter dem Namen „Deutsche Bundesbahn“ als nicht rechtsfähiges Sondervermögen verwaltete Bundeseisenbahnvermögen sowie das Sondervermögen Deutsche Reichsbahn zu einem nicht rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes zusammengeführt und vom Bund unter dem Namen „Bundeseisenbahnvermögen“ verwaltet.

- 1. Stufe (Schritt 2): Zum 5. Januar 1994 wurde der unternehmerische Teil, der zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen und zum Betreiben der Eisenbahninfrastruktur notwendig war, auf die neu gegründete Deutsche Bahn AG ausgegliedert. Die Verbindlichkeiten der Staatsbahnen sowie die nicht für den Eisenbahnbetrieb notwendigen Immobilien gingen auf das neu gegründete Bundeseisenbahnvermögen (BEV) über. Die hoheitlichen Aufgaben im Bereich Genehmigung und Unternehmensaufsicht wurden dem ebenfalls neu gegründeten Eisenbahn-Bundesamt (EBA) übertragen.

- 2 Stufe: Zum 1 Januar 1999 wurde die DB AG in eine Holding mit fünf eigenständigen Aktiengesellschaften umgewandelt, die weitgehend den bisherigen Unternehmensbereichen entsprachen. Das Gesetz sah optional die spätere Auflösung der Holding in Aktiengesellschaften und die anschließende Privatisierung der Verkehrsbereiche vor.

Zur Vorbereitung des angestrebten Verkaufs der Transportsparten des Konzerns wurde 2008 die DB Mobility Logistics AG mit den Geschäftsfeldern DB Bahn Fernverkehr, DB Bahn Regio, DB Arriva, DB Schenker Rail, DB Schenker Logistics und DB Dienstleistungen gegründet. Bei der DB verblieben die Infrastrukturbereiche DB Netze Fahrweg, DB Netze Personenbahnhöfe und DB Netze Energie. Die DB Mobility Logistics AG wurde 2016 wieder aufgelöst; die Tochtergesellschaften wurden dem Konzern zurückgeführt.

* die Tilgung der Altschulden ging 2009 auf die Bundesschuldenverwaltung über;

** ab 2004 DB Fernverkehr;

*** wurde 2016 aufgelöst; die Tochtergesellschaften wurden dem Konzern zurückgeführt

Eisenbahnregulierung

Im Jahre 2006 wurden die Regulierungsaufgaben vom EBA auf die ehemalige Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post übertragen, die seitdem unter dem Namen Bundesnetzagentur (BNetzA) firmiert und als zentrale Infrastrukturbehörde für Strom, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zuständig ist. Die BNetzA hat die Aufsicht über den Wettbewerb auf der Schiene übernommen und ist somit verantwortlich für die Gewährung eines diskriminierungsfreien Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur (Schienenwege und Serviceeinrichtungen) sowie zu den jeweiligen Dienstleistungen.

Bilanz der Bahnreform

Obwohl wesentliche Ziele der Bahnreform erreicht wurden, fiel die Bilanz schon zum 20-jährigen Jubiläum unterschiedlich aus. Das 30-jährige Jubiläum bietet nun eine gute Gelegenheit zur Neuorientierung. In den kommenden Ausgaben von Deine Bahn werden dazu verschiedene Aspekte der Bahnreform beleuchtet und einer Neubewertung unterzogen.

Lesen Sie auch:

Artikel als PDF laden